意識をデポジットする ―― ヨーロッパの日常から見つめ直す、京都の「循環」

1. 旅先での「小さな驚き」から

旅先でスーパーに入ることは、土地の「暮らしの本音」を覗くことでもあります。ヨーロッパを旅行中、オーストリアのスーパー「SPAR」を訪れると、入り口付近で人々が黙々と機械にボトルを差し込む光景を目にしました。

オーストリアでは2025年1月から、廃棄物の削減とリサイクルの促進を目的に、ペットボトルとアルミ缶に対する新たなデポジット制度(Pfand)が本格的にスタートしました。1本につき25セント(約40円)を上乗せして販売し、空容器を戻せばその分が返金される仕組みです。

この光景を見て気づかされたのは、ゴミを「捨てる」のではなく、資源を「預けていた場所へ戻す」という、ごく当たり前で心地よい日常のアクションでした。

2. 「得をする」以上の価値:社会を変える仕組み

この制度の目的は、単なるリサイクル率の向上だけではありません。そこには、社会の意識そのものを変える仕掛けがあります。

資源の純度:

家庭ゴミとして他の廃棄物と混ざることなく、専用の機械で回収されるため、素材の汚れや混入が最小限に抑えられます。これにより、ペットボトルから再びペットボトルを作る「ボトル・トゥ・ボトル」という、資源価値を落とさない高品質なリサイクルが容易になります。

ポイ捨ての防止:

容器自体に「現金(クーポン)としての価値」が付与されることで、道端や自然界への廃棄が劇的に減少します。仮に誰かが置き去りにしたとしても、別の誰かが「資源」として回収する動機が生まれるため、街の美しさを市民自らが守る仕組みとして機能しています。

手放した「先」への責任感:

数円が戻ってくるというメリット以上に重要なのは、「これはゴミではなく、次の生命を持つ資源である」という認識が社会全体で共有されることです。 分別が細やかな日本ですが、一度手放した後の「先」は、どこか誰かに任せきりになっていないでしょうか。ヨーロッパの日常には、資源を自ら循環の環(わ)に戻しに行くという、能動的な「責任感」が生まれようとしています。

3. 日本が誇る「循環」の歴史と、失われつつある「当たり前」

実はこの仕組み、私たち日本人にとっても決して見知らぬものではありません。 明治初期に「びん商」が確立される以前から、江戸時代の「通い徳利」のように器を繰り返し使う精神は生活の中に息づいてきました。

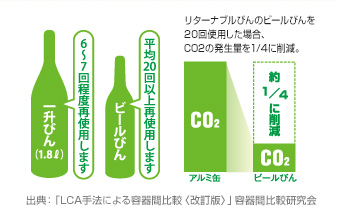

かつての日本では、一升瓶やビール瓶は酒屋が回収し、洗浄され、再び中身を詰めて市場に戻るという、非常に完成度の高い循環システムが機能していました。

1本あたり20回以上使われるリターナブル瓶は、使い捨て容器に比べ、製造から廃棄までのエネルギー消費量を約3分の1に抑え、CO2排出量も大幅に削減できると言われています。

しかし、その仕組みは静かに姿を消していきます。1990年代半ばからのPETボトルの普及により、状況は一変しました。1970年代には飲料容器の主流だったリターナブル瓶は、現在では飲料容器全体のわずか1%を切るほどに激減しています。

「便利さ」と引き換えに、私たちは容器を循環させる責任という文化を切り離してしまったのかもしれません。

一度途切れた文化を取り戻すには、何倍もの力が必要になる――そんな現実もまた、ここにあります。

4. 京都の暮らしにどう引き寄せるか:消費から「担い手」へ

海外のようなインフラが整うのを待つだけでなく、今ある選択肢から「意識をデポジット」してみることはできます。

例えば、上京区にあるゼロ・ウェイストな量り売り「斗々屋(ととや)」さん。個包装をせず、野菜や乾物、お惣菜までが量り売りされています。自分の容器を持って買い物をするという、かつて当たり前だった行為を、現代の暮らしに再接続してくれる場所です。

京都は古くから、ものを大切に使い、循環させてきた街。私たちは単なる「消費者」ではなく、この街の循環を回す担い手でもあります。

マイボトルを持ち歩くこと。

あえて瓶のお酒を選び、酒屋へ返すこと。

そんな小さなアクションは、自分の意識を未来へ「デポジット」する行為なのかもしれません。ヨーロッパで見つけた仕組みは、実は私たちの歴史の中にあった、懐かしくも新しい未来の姿だったのではないでしょうか。

KYOTOVEGANとして、私たちは大切にしているスタンスがあります。

それは、「私たちは、ただ消費して終わる存在ではなく、循環の輪の一部である」ということ。

何を食べ、何を選ぶか。

その一つひとつが巡り巡って、自分たちの未来や、この街、そして地球へと返ってきます。

その輪の中に自分がいると気づいたとき、世界の見え方は、きっと少し変わっていくはずです。

執筆:久田愛理